Pitons-coinceurs / Pitons-stoppers

les pitons et les coinceurs

—–les pitons—–

Les pitons traditionnels sont de moins en moins utilisés

au profit des pitons à expansion et des coinceurs.

Crédit : Black Diamond Equipment

Piton à expansion avec sa plaquette.

Ce type de pitons est utilisé dans les écoles d’escalade et les voies très parcourues en falaise. Ils restent à demeure et offrent une très bonne protection. On les trouve rarement dans les voies classiques en haute montagne.

Photo : Amazon

—–Les coinceurs—–

Il existe de nombreux modèles de coinceurs déclinés selon différentes tailles. Convenablement placés dans les fissures ils offrent une très bonne protection. En général, ils sont faciles à récupérer.

Il existe différents types de coinceurs

Les bicoins (ou coinceurs à câble). Leur taille est relativement réduite. Pour éviter que les mouvements de la corde ne les fassent sortir de la fissure (le câble étant relativement rigide), il est recommandé d’y adjoindre une dégaine.

Les coinceurs hexagonaux. De taille plus importante, ils sont percés de trous dans lesquels on passe une sangle ou une cordelette. Il existe aussi des hexagonaux à câble.

Les coinceurs à cames appelés aussi coinceurs mécaniques ou « friends ». Ce sont effectivement des « amis » très efficaces. On en trouve de toutes les tailles. Leur prix cependant en limite la diffusion.

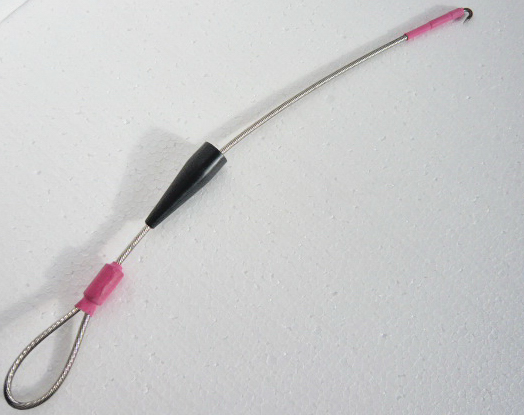

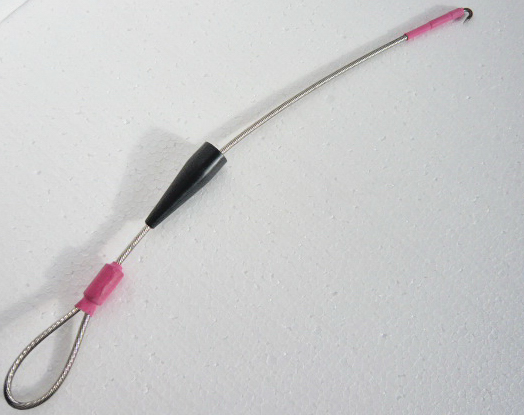

Il existe à la vente des crochets rigides qui facilitent la récupération des coinceurs; pour débrayer la came d’un coinceur mécanique ou pour déboucher une broche à glace.

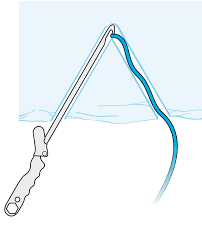

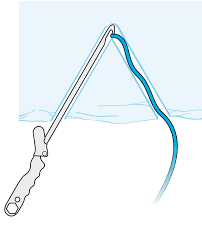

Pour faciliter la réalisation d’une lunule (abalakov) dans la glace, le crochet est fixé au bout d’un câble semi-rigide.

Il existe également des crochets à lunule (abalakov) rigides.

—Astuce—

Combiner un anneau de corde et un coinceur.

Prendre un gros coinceur multicoins type Simond et y passer un brin de corde de 150 cm environ qui sera noué en anneau.

Utilisable en tant que coinceur et en tant qu’anneau de corde.

pitons and stoppers

—–pitons—–

Traditional pitons are being used less and less.

in favour of expanding pitons and stoppers.

Credit: Black Diamond Equipment

Expansion piton with insert

Ce type de pitons est utilisé dans les écoles d’escalade et les voies très parcourues en falaise. Ils restent à demeure et offrent une très bonne protection. On les trouve rarement dans les voies classiques en haute montagne.

Photo : Amazon

—–Stoppers—–

There are many different types and sizes of stoppers. Suitably placed in cracks, they offer excellent protection. In general, they are easy to retrieve.

There are different types of stoppers

Bicoins (or cable stoppers). They are relatively small. To prevent movement of the rope from pulling them out of the crack (the rope being relatively rigid), it is advisable to attach a quickdraw.

Hexagonal stoppers. Larger in size, they have holes through which a strap or cord is threaded. There are also cable-operated hexagonal stoppers.

Cam-type stoppers, also known as mechanical stoppers or « friends ». These are very effective « friends ». They come in all sizes. However, their price limits their availability.

Rigid hooks are available for sale to make it easier to retrieve stoppers; to disengage the cam on a mechanical stopper or to unblock an ice screw.

To make it easier to create a lunula (abalakov)

in the ice, the hook is attached to the end of a semi-rigid cable.

Rigid lunula (abalakov) hooks are also available.

—Tip—

Combine a rope ring and a stopper.

Take a large Simond-type multi-corner stopper and thread a 150cm strand of rope through it, tying it into a ring.

You can use it as a stopper and as a rope ring.